居心地の良さを追求する

居心地の良さを追求する

暮らしやすさとともに、住まいの重要な要素として「居心地のよさ」があります。

「夏は涼しく、冬は暖かい」こと、「明るく風通しがよい」ことはもちろん、「自然を身近に感じられる」ことや「お気に入りの居場所がある」ことなども居心地の良さを決定する構成要素です。これらの要素を織り交ぜながら、「ちょうどいいバランス」で実現することを大切にしています。

四季を通じて快適な温熱環境を整える

四季を通じて快適に過ごすには、温熱環境が特に重要な要素となります。単に暖かく涼しいということだけを追求するのではなく、そうした室内環境をできるだけ小さなエネルギーで実現したいという考えから「パッシブデザイン」という設計手法を取り入れています。

パッシブデザインは、太陽や風といった自然エネルギーを活用するために、建物のあり方(配置や形)を工夫する設計手法のことで、下記の5つの項目をバランス良く考えてプランニングします。

①断熱性能を高める

まずは、冬の暖かさを確保するために、断熱性能を高めます。私たちは「断熱等性能等級6」以上を自社基準としています。

この「断熱等性能等級6以上」という性能は、家中の室温のベースを上げ、特に冬の朝の冷え込みを大幅に緩和してくれます。

また家全体の温度ムラが小さくなることからヒートショックの防止にもつながり、健康的に過ごせる室内環境になります。

冬の朝、暖房などを入れない自然室温の状態でも防寒着を着るストレスがない暮らしを目指しています。

②冬の日射を取り込む

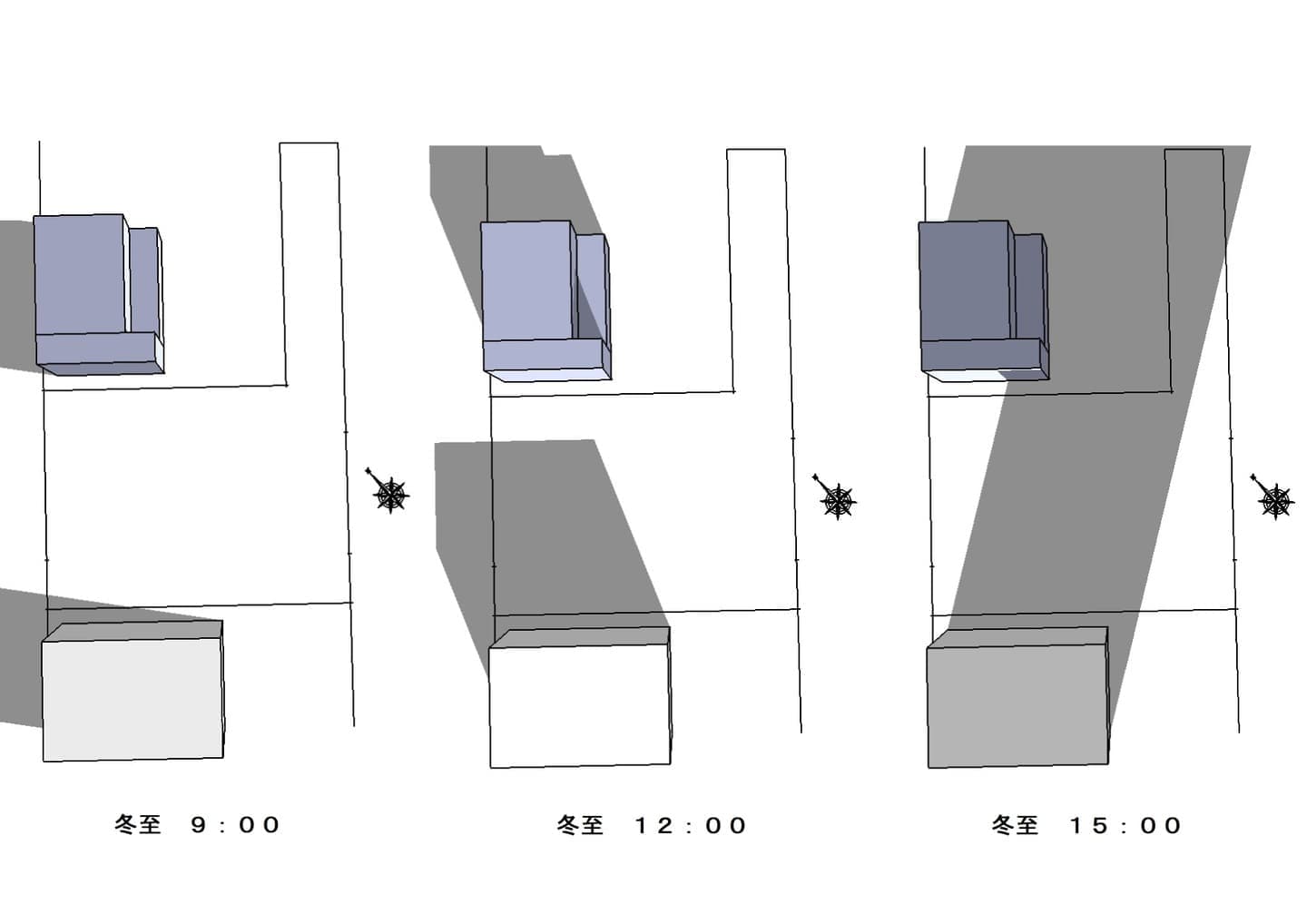

愛知県西三河地方は、冬の晴天率に恵まれた地域です。とても大きなエネルギーである太陽の日射を積極的に取り込むことができると、日中はもちろんのこと、夕方から夜まで暖房なしで過ごすことが可能になります。

そのために私たちは、プランニングを行う前に敷地の日照状況を把握することから始めます。そして、その結果を踏まえた上で、建物の配置や窓の位置を考えて、住まいに「陽だまりのような自然な暖かさ」をもたらしますよう計画します。

③夏の日射を遮る

木陰のような涼しさを窓周りのデザインで実現する

冬はありがたい太陽の熱ですが、夏は困ります。夏を快適な環境に整えるにはなによりも日射を遮ること、特に窓からの日射遮蔽を考えて窓まわりをデザインすることが必須です。

日射を適切に調整することで「木陰のような涼しさ」を実現し、夏の冷房費の大幅な軽減につなげます。

住まい手さんが、すだれやシェードを取り付けられるように庇にフックを用意。

雨戸のルーバーは角度が調整できて、とても有効なアイテム

断熱効果が高いハニカムスクリーンも効果的な日射遮蔽のアイテム

二重の障子紙の間に光が透過する断熱材を入れた断熱障子も効果的

④自然風を利用する

過去、愛知県西三河地方の季節ごとの風の向き、強さを表した風配図。これを基に窓の配置や開き方などの参考にする

風や気流を活かす工夫があるのとないのでは、夏の夜の過ごしやすさに差がでます。また、春や秋などの中間期は風通しが良いと、とても気持ちのいいものです。

私たちは、季節ごとの風向を考えて窓を設置したり、風の経路の確保や開口部の大きさを考え室内に風の通り道をつくったり、熱気を抜けやすくする窓を設けたりなど、自然の風を感じられる空間を創り出します。

人の居場所に合わせて風の通り道を考える

熱気が抜けやすい高い位置の窓。(写真はロフト北面の窓)

⑤自然光を取り入れる

安定した光を取り入れバランスよく計画

パッシブデザインの設計項目として「昼光利用」があります。

昼光とは自然光のことで、それを上手く取り込むことで室内空間に心地よい明るさをもたらします。

自然光は南側からだけでなく、東西の窓から柔らかな光を取り入れたり、建物北側からの安定した光を導くことで、全体のバランスを考えた昼光利用を計画し、照明に使うエネルギーを減らします。

部屋の奥まで明るくなる高窓の効果

北側の窓からは安定した明るさが得られる

暮らしに自然を取り込む

住まいの中で自然を身近に感じることができれば、暮らしの豊かさはぐっと深まります。窓越しに眺める庭の木々が少しずつ色づき季節の移り変わりを感じたり、木洩れ日の陰影が陽だまりやそよ風の存在を気づかせてくれ、夕焼けや月を静かに見上げる時間が流れます。そんなひとときが、住まいの居心地をもう一段引き上げてくれるのです。

『景色を切り取る』

窓から緑が楽しめるよう、小さくても庭をつくり景色として切り取ります。移ろう時間や季節を感じることで日常に豊かさをもたらします。

『内と外の間をつくる』

軒のある空間は、内でも外でもない曖昧さがとても魅力的です。窓を全て開け放つと一気に内と外がつながり、五感を満たす空間となります。

居場所をつくる

居場所とは、単に「場がある」ということを指すわけではありません。

それぞれの住まい手さんならでは「心から落ち着く場所」や「お気に入りを紡ぐ場」のことであり、それらを“居場所”と呼んで、対話を重ねながら意識してつくることを大切にしています。

「居場所をつくる」ことは日々の暮らしを豊かにするなくてはならないものだと考えています。

庭の景色を楽しみつつ読書できる場所

旅先の旅館での体験を日常に。借景を活かしたお気に入りの居場所

籠り感のある落ち着く空間

階段の踊り場を活用した読書スペース